Membaca November Musim Dingin dengan Strata Norma

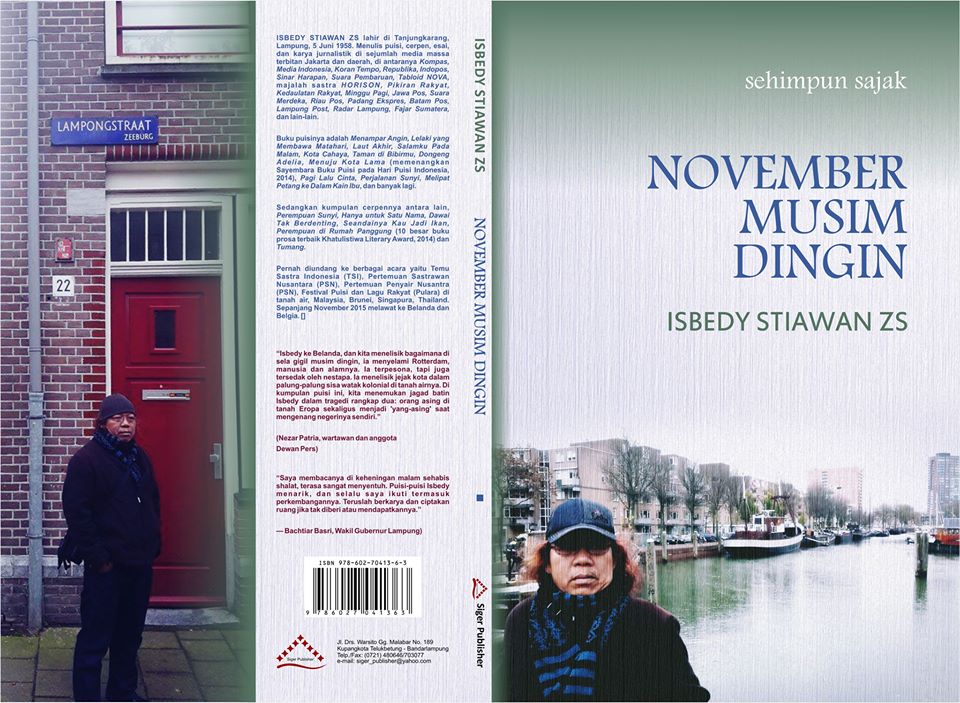

Beruntung, file berbentuk PDF yang sedang menuju percetakan berjudul Sehimpun Sajak; November Musim Dingin yang kemudian disingkat (NMD) karya Isbedy Stiawan ZS yang terbit awal tahun 2016, saya berkesempatan membacanya lebih dulu.

Akan tetapi, sebagai orang konvensional meski semenarik apa pun sebuah buku dalam format digital, tidak semaksimal ketika membacanya lewat versi cetak. Terlebih puisi. Sebab, sejak kecil saya diajari guru bahasa untuk menemukan estetika dan apa itu makna licentia poetica, atau leksikal dan semantis sintaksis, dimana diperlukan secara pelan membacanya, sambil tengkurap atau terlentang di kamar sebelum tidur. Sesekali terpejam dan merenungkan pemaknaan larik, itu semua hanya bisa dibaca lewat buku cetak. Jika di layar monitor, saya selalu sekadar melihat rentetan kalimat yang terkadang, tak berdampak apa-apa.

Artinya, saya tak bisa menemukan apa itu keindahan buku puisi jika wujudnya digital.

***

Menjaga kenikmatan sebagai pembaca, saya benar-benar menemukan apa itu yang dinamakan rima, diksi, dan larik-larik yang digubah oleh Isbedy Stiawan ZS dalam buku NMD.

Meski demikian, beberapa pertanyaan dasar masih terasa dan perlu dipertanyakan. Seperti, apakah kemudian produktifitas penyair mampu menjaga substansi dari permenungan dan pengendapan puisi? Apakah dunia baru yang ditawarkan Isbedy Stiawan ZS dalam buku NMD, dibanding dengan puluhan buku puisi yang telah diterbitkannya sejak Menampar Angin (2003), K ota Cahaya (2005), Perahu di Atas Sajadah (2006) sampai Pagi Lalu Cinta (2015) dan terakhir pada buku November Musim Dingin (2016), dlsb itu?

Dua pertanyaan dasar yang akan penulis urai dalam dimensi pembacaan atas teks NMD. Sebab, kalau boleh nyinyir, siapa penyair yang sedemikian produktif menerbitkan buku kumpulan puisi selain Isbedy Stiawan ZS. Bisa disebut, tidak ada. Bahkan, sejak meneguhkan diri sebagai penyair, Isbedy hampir tiap tahun mulai 1982 rutin menerbitkan buku kumpulan puisi. Kecuali hanya pada tahun 2004, dia tidak menerbitkan buku puisi. Sebagai gantinya, Isbedy menerbitkan tiga buku kumpulan cerpen.

Tentu sebagai pembaca yang menikmati semua judul puisi pada NMD, harus mengakui tidak ada tatal-tatal yang menjadi penanda pembaharuan sekitar 52 puisi itu, sama seperti karya-kerya Isbedy lainnya. Benar-benar tidak punya kejutan avant garde, semua sekadar reportase dan kisah-kisah selama kunjungannya menyusuri negeri kincir angin. Dimana ketika ada nama asing dan kebetulan dilintasi, dijadikan judul puisi. Ya, hanya sebatas itu. Beberapa judul juga tak ada pembaharuan. Seperti puisi yang diberi judul “Waktu”, “Doa”, “Suatu Malam” dan “Menyebut Namanama”.

Akan tetapi, penasaran dengan sebuah kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan dasar dalam pembacaan, penulis mencoba secara pelan menikmati setiap sajak, dan pada judul “Sudah Berapa Jarak Berpisah” pada halaman 39. “kembali ke masa kanak/menyusuri jalan berpanjang/kanal membentang/dari bilik ke kuburan//musim dingin, angin gegas/daun-daun berserak di jalan/gerimis mengetuk rambut/aduhai, tiada gadis menyambut//

Saya merasa terkejut. Ada nuansa asing dan indah yang lain dari judul biasa tersebut. Dibanding misalnya, puisi berjudul “Antara Nondine dan Witte Rozen” di halaman 37.

Sosok penyair berambut gondrong dan pirang itu seolah mewujud dalam teks. Saya melihat kesunyiannya merangkai estetika kata di tempat yang asing. Isbedy Stiawan ZS selalu membawa masa kanak-kanak yang terus dirawat, menjadi perpustakaan-perpustakaan bagi puisinya.

Keterkejutan saya, ketika sampai pada larik-larik terakhir dari puisi yang digubah di Witte Rozen, 17 Nov 2015 itu. “rumah-rumah bertubuh tinggi/tak bisa mengubur sejarahku:/aku pernah luka dan mati///

Mengucapkan secara pelan, saya menirukan kalimat itu; “aku pernah luka dan mati”.

Kalimat ini mengingatkan pendapat di Buletin Sastra Litera, bahwa Isbedy Stiawan ZS adalah generasi setelah Abdul Hadi WM, salah satu penyair profetik yang kebanyakan sajak-sajaknya bernilai sufiisme. Yaitu, bahwa pada ajaraan fundamen sufiisme, misalnya yang dipopularkan oleh Suhrawardi, sebagai tonggak berdirinya ajaran filsafat kesempurnaan manusia adalah ketika mampu menghadirkan “kematian yang hidup.” Bahasa yang mudah dipahami adalah, seseorang yang benar-benar sudah mampu menanggalkan keinginan manusiawinya untuk melebur pada ingin Ilahiah.

Bagian dari konsep wahdatul wujud itu kemudian berkembang, jika menurut banyak generasi setelah Suhrawardi. Misalnya oleh Iqbal disebut, sifat yang bukan menghancurkan nilai personalitas. Melainkan lebih menyempurnakan, menyucikan dan melarut pada petunjuk-petunjuk Ilahiah.

Sederet “penyair cinta” itu memang ditandai dengan mengagung-agungkan kematian yang hidup dan kesakitan-kesakitan sebagai tangga spiritual. Pencapaian “aku pernah terluka dan mati” pada sajak Isbedy itu ternyata, ditemukan ketika dia benar-benar dicekam penderitaan. Disiksa musim dingin, sulitnya mendapat makanan (nasi) yang wajib disantap setiap hari, serta getirnya puisi berjudul “Teman Perjalanan” pada halaman 66, menjadi korelasi secara utuh sebuah sikap dan perjalanan puitik Isbedy. Meneguhkan sikap kanak-kanak yang terus dipupuk dan dirawat.

Menggunakan pisau Roman Ingarden untuk secara formal membaca dengan analisis strata norma. Sepintas, memang kita serasa disodori rangkaian reportase biasa. Setelah melihat dari lapis bunyi (sound stratum), lapis arti atau unit of meaning serta lapisan pribadi penyair, NMD benar-benar menghadirkan sajak-sajak perjalanan ritual. Ternyata, dunia kewartawanan sosok Isbedy yang juga anggota AJI Bandar Lampung, memberi warna tersendiri sehingga kita merasa ada nama-nama yang wajib dikunjungi ketika ke Belanda.

NMD, tidak bisa dibaca secara parsial atau perjudul. Melainkan secara utuh keseluruhan. Setidaknya, itulah yang penulis rasakan. Bahkan juga tak bisa dipertanyakan. Meski akrab dengan penyair, sering duduk berhadap-hadapan, saya selalu tak mendapat jawaban ketika menanyakan maksud dari puisinya. “Wah, saya shalat ashar dulu,” atau “Itu urusan Anda sebagai pembaca.” Demikian Isbedy selalu berkilah menjelaskan maksud puisinya.

Dengan membaca NMD secara utuh, barulah saya menemukan keindahan yang dingin dan mistis seperti apa yang ditulis pada sajak pembuka; “Surat dari Belanda.”

Isbedy melontarkan pertanyaan, apakah sastra masih diperlukan di dunia yang serba pragmatis dan perintah membaca puisi karena penyair jarang lahir (halaman 4). Kalaupun ada, penyair hanya bersolek. Jawaban itu, tertuang dalam larik penutup buku NMD “agar kau semakin fasih”. Dan menariknya, saya menemukan setelah membaca dengan strata norma. Sebagaimana ada poster sang penyair di cover bukunya. (*)

Endri Kalianda

Esais, tinggal di Bandar Lampung