Mengapresiasi Kebenaran tanpa Rasa Takut

Oleh Ahmadun Yosi Herfanda, pelayan sastra

Pembuka

Mengapresiasi puisi, atau buku kumpulan puisi, kadang-kadang tidak harus mengritisi kualitas estetik ataupun karakter puitikanya. Terutama, untuk puisi-puisi yang ditulis bukan untuk mengejar prestasi estetik, tetapi puisi-puisi yang ditulis untuk menyuarakan pesan atau nilai tertentu yang oleh penyairnya dianggap lebih penting dibanding tetek bengek urusan puitika.

Jika kita sepakati bahwa puisi adalah salah satu genre karya sastra atau seni bahasa, maka kadang-kadang kita akan diminta untuk memahami bahwa karya seni tidak selalu dicipta dalam mindset “seni untuk seni” (lart pour lart), tapi dapat juga seni dicipta untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat pragmatis. Begitu juga puisi, tidak selalu semata-mata dicipta untuk tujuan literer, tapi juga untuk pencerahan, dakwah, menyampaikan aspirasi tertentu, kritik sosial, dan bahkan untuk pembelaan terhadap kelompok masyarakat yang tertindas.

Sastra, atau puisi, untuk tujuan (orientasi penciptaan) non-literer itu, pada era 1070-an pernah mendapat pembelaan dari Ariel Heryanto dkk., dengan jargon tentang pentingnya “sastra terlibat” atau karya sastra yang peduli pada persoalan-persoalan bangsa. Gerakan sastra terlibat ketika itu terkesan berhadapan dengan para sastrawan yang memiliki mindset “seni untuk seni” yang cenderung mengagungkan teori-teori estetika sastra Barat.

Sebenarnya juga ada sementara ahli teori sastra Barat yang memberi tempat pada sastra terlibat, atau sastra dengan orientasi penciptaan non-literer itu. Dalam buku A Glossary of Literary Lamps (Holt Rinehart and Winston, New York, first edition, 1981), Abrams menyebut ada empat orientasi penciptaan, dan menempatkan orientasi pragmatik itu sebagai orientasi kedua, yang memandang karya sastra sebagai media untuk mencapai tujuan tertentu pada pembacanya.

Berdasarkan tujuan penciptaannya, Abrams mengelompokkan karya sastra ke dalam empat orientasi. Pertama, karya sastra sebagai tiruan alam atau penggambaran alam. Kedua, karya sastra sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu pada pembacanya. Ketiga, karya sastra sebagai pancaran perasaan, pikiran, ataupun pengalaman sastrawannya. Dan, keempat, karya sastra sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, lepas dari alam sekeliling, pembaca maupun pengarangnya.

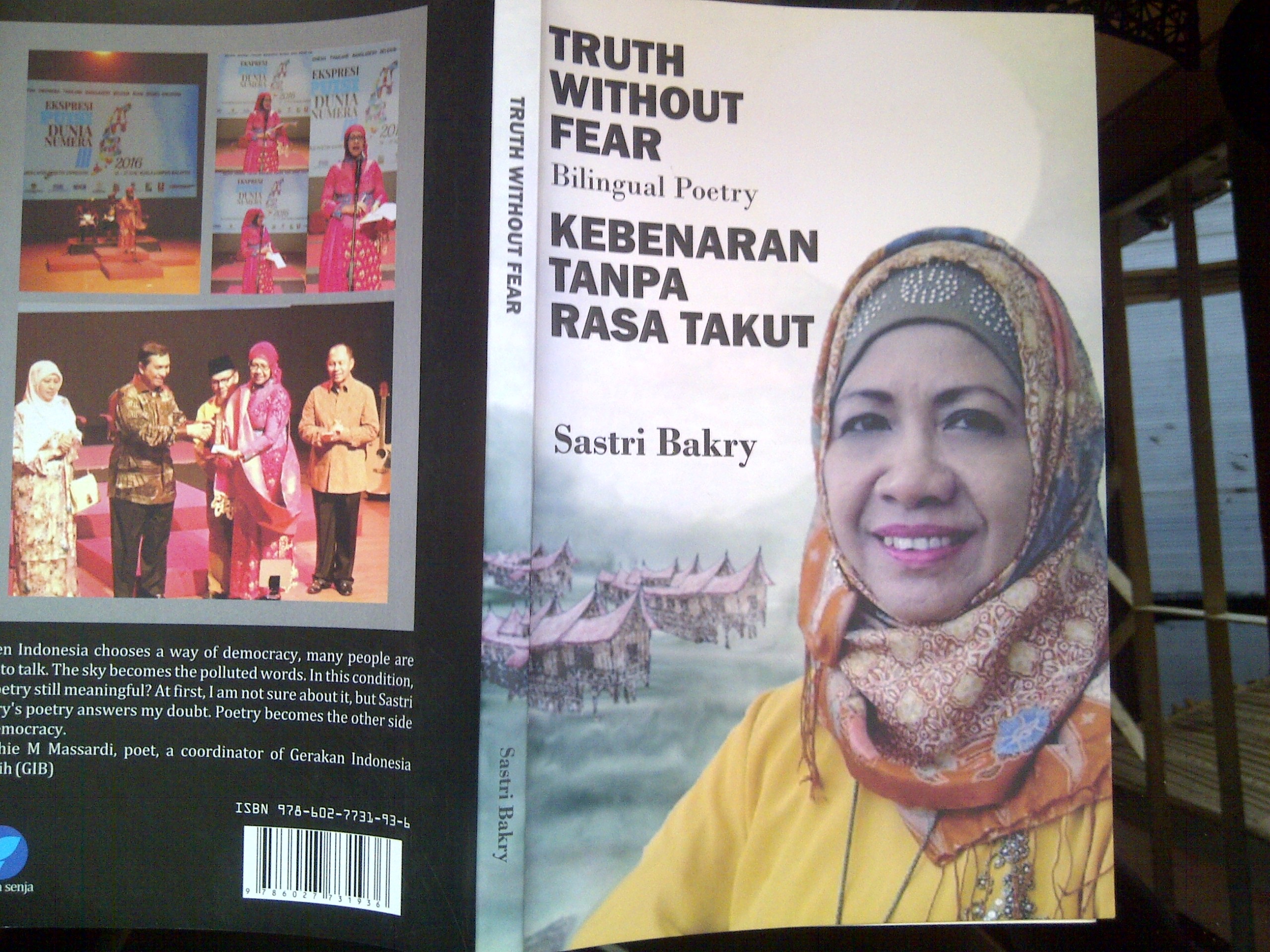

Sajak-sajak Sastri Bakry dalam buku Kebenaran Tanpa Rasa Takut (Pustaka Senja, Yogyakarta, 2015) dapat ditempatkan pada orientasi kedua Abrams tersebut. Sesuai dengan judul bukunya, Kebenaran Tanpa Rasa Takut, Sastri cenderung menempatkan puisi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu pada pembacanya, yakni agar pembaca ikut memahami dan meyakini kebenaran-kebenaran yang disampaikannya. Lebih dari itu, sajak-sajak Sastri juga dapat dimasukkan ke orientasi ketiga, yang menempatkan karya sastra sebagai pancaran perasaan, pikiran, ataupun pengalaman sastrawannya.

Mempertimbangkan kecenderungan umum saja-sajak Satri Bakry dalam buku tersebut, pada makalah ini penulis akan melakukan pembahasan atau apresiasi berdasarkan orientasi kedua dan ketiga Abrams tersebut. Dengan demikian, masalah estetika, atau puitika, atau pencapaian estetik sajak-sajak Sastri dalam buku ini tidak menjadi sorotan utama makalah ini.

Suara perempuan

Berbagai persoalan kaum perempuan, yang menjadi persoalan bangsanya, diangkat Sastri dalam 57 puisi yang ditulis antara tahun 2009 hingga 2015. Sebagian besar sajaknya terkesan menyuarakan pikiran dan perasaan kaum perempuan, dan sangat mungkin itu adalah suara hati serta pikirannya sendiri sebagai seorang tokoh perempuan ketika melihat nasib kaumnya. Sebab, puisi pada dasarnya adalah ekspresi pikiran dan perasaan dalam susunan kata yang indah dan bermakna. Salah satu puisi Sastri yang menarik adalah “Kebenaran tanpa Rasa Takut” yang diunggulkannya dan dijadikan judul buku ini:

KEBENARAN TANPA RASA TAKUT

Kebenaran tanpa rasa takut

Mestinya kita suarakan bersama

Tetapi kenapa kalian tinggalkan aku

Padahal kemaren kalian dengan lantang bersuara

Mendorong dan menertawakan aku karena tak berani

Bersuara demi kebenaran

Hari ini aku jadi corongmu

Dengan lantang aku suarakan kebenaran yang kau sampaikan

Tanpa rasa takut

Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyarakannya lagi?

Kalian bersembunyi di ketiak mereka

Dan aku masih di sini

Memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut

Di manapun aku

Entah sampai kapan

(Padang, Maret 2009)

Kekuatan utama puisi di atas adalah pesannya yang sangat penting, yakni hendaknya kita, semua orang, berani menyuarakan kebenaran, apapun risikonya, tanpa merasa takut. Sebuah pesan universal yang kali ini disuarakan oleh seorang perempuan, dan mestinya kaum lelaki lebih berani menyuarakannya. Jika kita mengetahui dan meyakini suatu kebenaran, jangan sampai merasa takut untuk menyuarakannya. Suatu hadits mentakan, “sampaikanlah kebenaran meskipun menyakitkan (bagi yang mendengarnya).”

Ketakutan, atau rasa takut, memang tidak sepantasnya menjadi milik pihak yang benar. Ya, kalau memang benar, kalau memang tidak bersalah, kenapa mesti merasa takut? Ketakutan, atau rasa takut, sepantasnya hanya milik mereka yang bersalah: maling, koruptor, penipu, pembunuh, pelaku skandal, dan berbagai macam penjahat lain. Kalau pihak yang benar merasa takut, berarti ada yang tidak beres. Mungkin dia ditekan atau diancam agar bungkam. Jika yang bersalah justru malah berani dan merasa gembira, berarti dia sudah sakit jiwa atau menderita psikopad.

Sebenarnya, puisi tersebut akan menjadi lebih bernilai jika ditulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip puitika, atau unsur-unsur pembangun keindahan puisi, seperti tipografi, pencitraan, persajakan, irama, dan diksi – meskipun tidak selalu harus dimanfaatkan secara sekaligus. Sapardi Djoko Damono pernah mengingatkan, dalam menulis puisi seseorang hendaknya tidak mengatakan sesuatu secara lugas, apa adanya. Sesuatu itu perlu dibungkus dengan estetika. Ibarat seseorang ingin menawarkan buah apel. Agar terlihat jauh lebih mempesona, maka buah apel itu perlu dimasukkan ke dalam kaca Kristal. Dan, kaca kristal itu adalah estetika puisi.

Menyampaikan pesan, pikiran maupun perasaan, secara lugas dalam puisi, akan membuat puisi tersebut terasa kurang imajinatif, kurang menampakkan misteri, atau sesuatu yang samar-samar. Puisi itu kadang-kadang seperti perempuan. Kalau ada perempuan telanjang bulat di jalan maka akan ditangkap oleh petugas Tramtib, karena dianggap orang gila. Kalau perempuan telanjang ada di atas panggung, maka akan terkena sensor atau pelarangan. Kalau adegan porno itu dibiarkan aman-aman saja, barangkali semua orang sudah gila! Kalau perempuan berpakaian transparan saja di panggung, orang akan aman menontonnya dengan rasa penasaran. Nah, begitulah kira-kira puisi yang menarik, seperti perempuan berpakaian transparan itu, yang mampu membuat pembaca penasaran untuk menebak misterinya. Dan, misteri itu adalah makna atau pesan puisi tersebut.

Kurangnya pemanfaatan prinsip-prinsip estetika puisi terlihat pada banyak puisi Sastri yang lain, seperti “Dalam Balutan Ibu”, “Rindu tak Berjiwa”, “Sedikit di Atas Cinta”, dan “Menggembirakan Rakyat”. Puisi-puisi ini masih perlu dirapikan kembali tipografinya, dicarikan metafor-metafor yang unik untuk menguatkan citraannya, diperindah rima dan ritmenya, dengan memilih diksi secara lebih sungguh-sungguh. Metode puisi (tipografi, rima, ritme, citraan, dan diksi) tersebut perlu dimanfaatkan secara lebih maksimak agar dapat menciptakan sajak-sajak yang tidak hanya unggul bobot isi dan pesannya, tetapi juga unggul aspek puitikanya.

Lepas dari itu, tentu tetap ada beberapa puisi Sastri yang cukup imajinatif, seperti “Buah Tin”, “Kekuatan Cinta”, “Ular Meluncur”, “Kapas-kapas Putih”, dan “Jejak”. Sayang, “Buah Tin” lemah tipografinya, alias kurang rapi. Tipografi atau struktur teks puisi ini penting untuk memberi kesan pertama yang mempesona bagi pembaca. Dari tipografi kemudian pembaca akan merasakan rima dan ritmenya, keindahan citraan dan majasnya, serta ketepatan diksinya. Dari selancar puitika inilah kemudian pembaca akan menangkap dan menghayati isi dan pesan yang terkandung di dalam puisi.

Kualitas estetik sebuah puisi selalu dimulai oleh kerapian tipografinya. Karena, tipografilah unsur estetika yang paling dulu tertangkap oleh mata pembaca ketika hendak membaca puisi. Baru kemudian merasakan keindahan rima dan ritmenya, kekuatan citraan dan gaya bahasa (majas)-nya, dan ketepatan diksinya. Unsur-unsur puitik ini sering kurang dimanfaatkan oleh penyair yang sedang berproses untuk menjadi. Tentu, pemanfaatan metode puisi itu tidak dapat dengan cara mengulang begitu saja, tapi harus secara kreatif, agar puisi yang ditulis tidak sekadar hasil reproduksi tapi benar-benar merupakan hasil usaha pencapaian puitika yang unggul untuk mendapatkan prestasi estetik yang tinggi.

Kembali pada sajak-sajak Sastri, kita dapat melihat bahwa puisi “Kekuatan Cinta”, “Kapas-kapas Putih”, “Jejak” dan “Ular Mendengus” dapat dianggap sudah memiliki tipografi yang rapi, dan unsur-unsur estetik lain yang sudah cukup memadai. Andai saja, semua sajak Sastri dalam buku ini dapat diolah kembali unsur-unsur estetikanya, tentu buku kumpulan puisi Kebenaran Tanpa Rasa Takut ini akan menjadi lebih bernilai, lebih berharga bagi khasanah sastra Indonesia.

Sesuai dengan judulnya, puisi “Kekuatan Cinta” berbicara tentang cinta yang tulus yang dapat menjadi kekuatan untuk menyelamatkan seseorang (sang penyair) dari keputusasaan dan membersihkan hidupnya dari semua kotoran di sekelilingnya. Kekuatan cinta itu yang diperlukan sang penyair dan itu datang pada saat yang tetap. Kekotoran itu ia ibaratkan seperti ilalang yang menelan tubuh sang penyair, dan ia ditinggalkan sendiri di tengah ilalang oleh seseorang, dalam kondisi sesak nafa dan hampir putus asa. Kemudian seseorang, orang yang baru dia kenal, datang dengan kekuatan cinta dan menyematkan hidup sang penyair. Metafor ilalang membuat puisi ini jadi terasa indah:

KEKUATAN CINTA

Ketika ilalang memagutku semakin erat

Melumat seleuruh tubuhku

Aku hamper tak bisa bernapas

Aku menangis hendak melepas

Ilalang kita rambah berdua

Tapi kau tinggalkan dalam sesak napas panjang

Aku hamper tak bisa bernapas

Untuk pasrah pada takdir

Namun takdir berakhir lain

Seseorang dating merambah ilalang

Yang membelit nafasku

Dengan sepenuh kekuatan cinta

Seseorang yang baru seolah mengenalku lama

Cinta yang dibangun adalah cinta yang tulus

Cinta yang membersihkan semua kotoran di sekelilingku

Hanya kekuatan cinta yang mampu melakukannya

Ternyata kekuatan cinta masih ada

Datang di saat yang tepat

(Padang, 29 Agustus 2013)

Puisi yang juga memiliki tipografi yang rapi, dengan unsur-unsur puitik lain yang cukup kuat adalah “Kapas-Kapas Putih”. Puisi ini berbicara tentang hakikat cinta dalam pengertian yang luas, dengan pertanyaan yang sangat mendasar, “Cinta apa yang sedang kita bangun?” Metafor kapas-kapas putih dan gaya bahasa paralelisme pada bait kedua mebuat puisi ini terasa indah dan mengesankan:

KAPAS-KAPAS PUTIH

Keping-keping awan menyebar bak kapas putih

Membangun gunung-gunung dan bukit berselimut salju

Aku terpaku dalam kebanggaan dan keikhlasan hati

Menyebar lalu turun ke bumi memasuki hati manusia

Di sini cinta manusia dibangun untuk peradaban

Yang saling mencaci dalam kebenaran

Yang saling menyalahkan karena merasa benar

Yang saling menuding dalam membangun kepintaran diri

Yang bicara peradaban tanpa adab

Yang bicara kelemahan tanpa mau memperbaiki

Cinta apa yang sedang kita bangun

Tiada batas antara cinta dan kebencian

Dan aku berada di situ

Tubuhku semakin dingin

Dalam kurungan salju yang tak pernah meleleh

Dan awan-awan putih tersenyum penuh makna

(Doha, 3 Juli 2013)

Masalah puitika

Dari paparan dan contoh-contoh di atas, sebagian sajak Sastri dalam buku Kebenarab Tanpa Rasa Takut ini masih mengandung masalah puitika. Selain masalah tipografi, yang berpengaruh pada kekuatan rima dan ritme, hal terpenting yang perlu diperhatikan Sastri adalah masalah citraan – termasuk di dalamnya masalah pemanfaatan majas atau gaya bahasa. Ini unsur estetik terpenting yang layak diperhatikan dan dipertahankan dalam puisi ketika penyair sudah meninggalkan rima dan ritme konvensional.

Majas serta citraan itu sangat erat kaitannya dengan diksi – pilihan kata yang tepat makna dan bunyinya. Tentang ini, Rene Wellek pernah mengisyaratkan agar penyair banyak memanfaatkan metafor atau simbol-simbol alam agar sajak-sajaknya terasa indah dan puitis, selain metafor-metafor baru temuannya sendiri. Sekadar contoh temuan itu, Hanna Fransisca banyak mengambil metafor dari sekitar dapur, dan Dorothea Rosa Herliany banyak mengambil benda-benda sekitar kamar tidur sebagai metafor sajak-sajaknya.

Ketika penyair sudah menganggap tipografi, rima dan ritme tidak penting lagi, maka citraan (imagery) menjadi benteng terakhir bagi keindahan puisi sebagai seni bahasa. Aspek citraan ini tampak belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Sastri. Sebagian besar puisinya masih bertumpu pada statemen-statemen verbalistik dengan diksi yang bertumpu pada makna leksikal (denotatif). Citraan-citraan indah dengan makna asosiatif dan simbolik belum begitu terlihat. Sastri masih cenderung menyampaikan pesan-pesannya secara lugas dan belum dibungkus dengan puitika yang memadai.

Memang, pada orientasi kedua Abram, karya sastra dapat dipandang sebagai media untuk tujuan-tujuan yang cenderung pragmatis, yang non-literer. Misalnya, sastra untuk sosialisasi ajaran agama (sastra dakwah), ajaran etika dan moral, untuk membangun kesadaran politik tertentu, atau untuk mendorong munculnya kesadaran sosial tertentu. Namun, jika puisi masih dianggap sebagai seni bahasa, sebagai salah satu genre sastra, maka aspek estetik atau puitika, tidak dapat disepelekan begitu saja. Jika aspek estetik (puitika) puisi terus disepelekan, dan diperlakukan sembarangan, kita pantas merasa khawatir wabah anarkisme estetik akan makin parah dalam perpuisian Indonesia.

Penutup

Lepas dari semua kelebihan dan kelemahan tersebut di atas, kita tetap perlu memberikan apresiasi yang pada upaya Sastri untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya sebagai perempuan melalui sastra (puisi). Apapun yang disuarakan Sastri melalui sajak-sajaknya dalam buku ini, lebih-kurang, dapat dianggap cukup merepresentasikan suara kaum perempuan Indonesia yang memiliki pengalaman hidup serupa dengan Sastri.

Pilihan Sastri untuk menulis puisi dan menerbitkannya sebagai buku, lepas dari kelebihan dan kekurangannya, tetap besar manfaatnya untuk memperkaya khasanah perpuisian Indonesia. Setidaknya, akan menjadi contoh baik bagi perempuan lain untuk mencoba mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui puisi. Semakin banyak perempuan menulis dan menerbitkan puisi, akan membuat khasanah perpuisian Indonesia makin marak, makin hidup, dan makin bergairah, serta akan makin banyak orang yang menyukai puisi. Otomatis, tingkat apresiasi sastra masyarakat akan terdorong ke arah yang lebih tinggi. Semoga!***

Kota Tangerang Selatan, 14 Juli 2016

- Tulisan ini merupakan prasaran untuk sesi diskusi buku dalam Aceh International Poets Summit di Banda Aceh, Juli 2016. Buku di atas dibahas atas pilihan Panitia.